感染症が流行ったり、暑かったり、寒かったり。

ここ近年は引きこもりがちな我が家。

そこで今日紹介しますのは、「イライラ棒」の作り方です。

工作が苦手な母と小1の娘でも作れました。(笑)

出かけられない時にうってつけな工作遊びですから、ぜひ参考にしてくださいね。

「イライラ棒」とは?

皆さんは「イライラ棒」を覚えていますか?

かなり昔に ウッチャンナンチャンの番組で登場したあれです。

金属製コースフレームに電極棒を入れ、その電極棒をコースフレームや障害物に当たらないようにゴール地点まで持ち運ぶゲームである。電極棒がコースフレームや障害物に当たってしまったり、定められた制限時間内にゴールできなかった場合は電極棒の先に取り付けられた火薬が爆発しゲームオーバー、即失格となる。テレビなどではこの失格を爆死と表現していた。

wikipedia内『イライラ棒』より引用

電脳サーキットが好きな娘達ですから。

きっと「イライラ棒」も気に入るだろうと考え、長女と作ってみることにしました。

自作「イライラ棒」の作り方

私達が使った材料はこれ。

- 電子ブザー (アーテック)

- 電池

- 電池ホルダー

- まめ電球

- 針金

- プラモデルパーツの余り (タミヤ)

- ボールペンの外枠

- ペンチ

- ニッパ

- マスキングテープ

私はブザーだけを購入し、あとは自宅にあったものを組み合わせて作りました。

でもね、このプロトタイプは失敗しまして。

電気が流れませんでした。

上記材料の中で重要なのは針金で。

太くて絶縁していないものでなくてはならなかったからです。

我が家にあった針金は園芸用の絶縁タイプだったので、表面に導線を巻きつけて改良するなんて手間が発生してしまいました。(泣)

ちなみに、買い足した導線は14mなのですが。

こんなにも使いませんでした。(笑)

同じ理由で導線を買い足す方はもっと短いものでよいと思います!

私の「イライラ棒」の作り方

私と長女が作った「イライラ棒」は、ネット検索して得た方法を真似しただけなのですが。

一応まとめておきますと。

まずは回路を考える…

イライラ棒の制作を思いついたのはクリスマス前ということで。

クリスマスツリーをイメージした、こんな回路を考えてみました。

小1の娘はまだ自分で回路を考える事ができませんから、この作業は私が提案する形で行いました。

「ふぅ〜ん」

なんて聞いていましたが。

理解できているかは怪しいです。(汗)

子供がわかるように説明するって難しいですね。

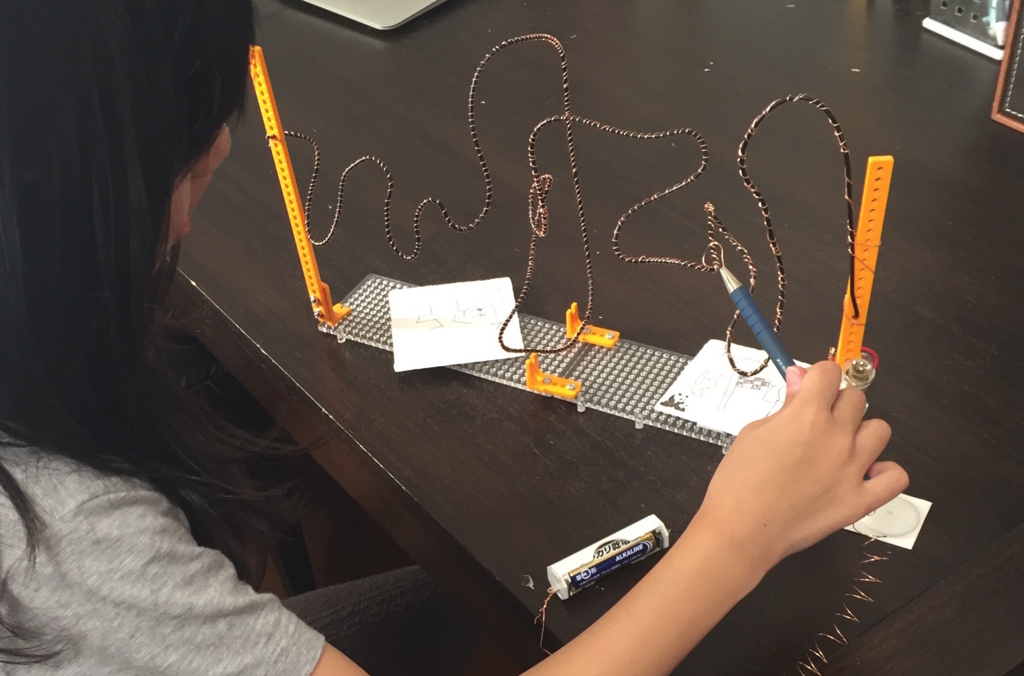

イライラするコースを作る

回路を考えたら、針金を曲げてコースを作ります。

この作業を娘にお願いしたら、いきなり難しいコースを作りだしました。

「レベル3からやりたいの」

簡単なコースから挑戦しよう…という感覚が彼女にはないようです。(爆)

楽しそうに針金をくねらせると、一気に作り上げてくれました。

写真では分かりにくいかもしれませんけど。

面白いコース作りのコツは

難易度を上げるために

奥行きを作ること。

最初は二次元でコースを作り、ゲームが簡単だったら奥行きを持たせるようコースを変形させるのがよいと思います。

スティックを作る

次に、要らないボールペンを使ってスティックを作ります。

私はボールペンの中身を出し、そこに導線を入れて作りました。

先端は少し隙間を開けた状態で丸くし、後ろはペンのお尻にあるネジに巻きつけて固定します。

この固定作業がミソで。

固定しておかないと、導線が抜けてしまうので要注意です!

台座を作る

私はタミヤのプラモデルを複数持っており、それのパーツを組み合わせて台座を作りました。

これはダンボールでも作れると思いますので、家にあるものを加工すればよいと思います。

全てのパーツを繋げる

用意したパーツを導線で繋げます。

本当はカウントダウンだとか、火花を散らすとか。

何か派手なアクションができるパーツをつけたかったのですが…。

私にその技量がありませんでした。(泣)

導線は巻きつけるだけと簡単ですから。

せめてカウントダウンタイマーを探し、いつかバージョンアップしたいと思います。

絶縁されていない針金を買い足すのもアリです!

早速、「イライラ棒」で遊んでみました !

次女と喧嘩になりましたが、ここは長女からプレイ。

ここは作成者が最初でしょ、やはり。

先ほども書きましたが

奥から手前に戻ってくる箇所が難しい !

ぶ

ぶぶっ

ぶーぶぶーぶ

「あぁっ、もうっ!

マジでイライラするっ (怒)」

作った本人がイライラしながら遊んでいました。(笑)

今回組み込んだアーテックのオルゴールは、安価で工作に使うのには良いのですが…残念な程に音がイマイチで。

でも、それがまたイライラを増長させて面白くしてくれます。(笑)

「イライラ棒」を作るのが面倒な人は

と、このように。

私達は「電流イライラ棒」を手作りしましたが、こんな物も売っているようです。↓

さいごに

私の「イライラ棒」パーツを紹介しますと…

材料は先ほども紹介しましたが、この記事を読んで作りたくなった人のために購入先をご紹介しますと。

針金

金属がむき出しの普通の針金なら何でもよいと思います。

もちろん、私のように園芸用の針金に細い導線を巻き付けてもOKです。

導線

導線は ↓ を使いました。

1mもあれば十分だと思います。

絶縁タイプでない針金があれば、これは不要です。

豆電球とソケット、電池ホルダー

私は電球やソケットをバラ買いしましたが、セットになっている物があります。

↓ のようなものを買っておくと色々遊べて便利です。

ブザー

ブザーはアーテックのオルゴールを代用しました。

僅かな電流で音がなるブザーとしては優秀です。

ただ、あまり音が良くないです。

台座

コースを支える台はプラモデルの残りパーツを使いました。

自分が何を作ろうとして購入したのかは忘れましたが、イライラ棒を作るのにぴったりでした。(笑)

プラモデルのパーツも工作時に役立つので、余ったら取っておきましょう。

まとめ

自作の「イライラ棒」は難易度の変更が自由自在。

なので4歳の次女も楽しく遊べています。

我が家の場合は電脳サーキットの効果かもしれませんが、4歳児でも回路が繋がると電球が光ったりブザーが鳴る事がわかったようです。

お子さんの理系魂を刺激する工作、引きこもりがちな時期におすすめです。

皆さんも作ってみてくださいね。